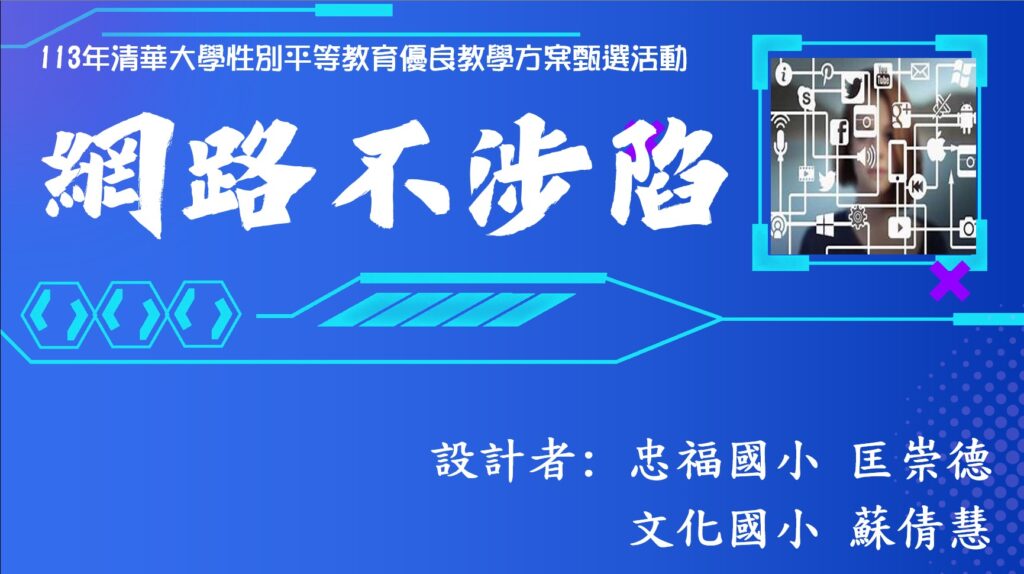

*本教案榮獲 國立清華大學 113 年性別平等教育優良教學方案甄選活動 國小組特優獎。設計者:匡崇德、蘇倩慧

適用年級:4

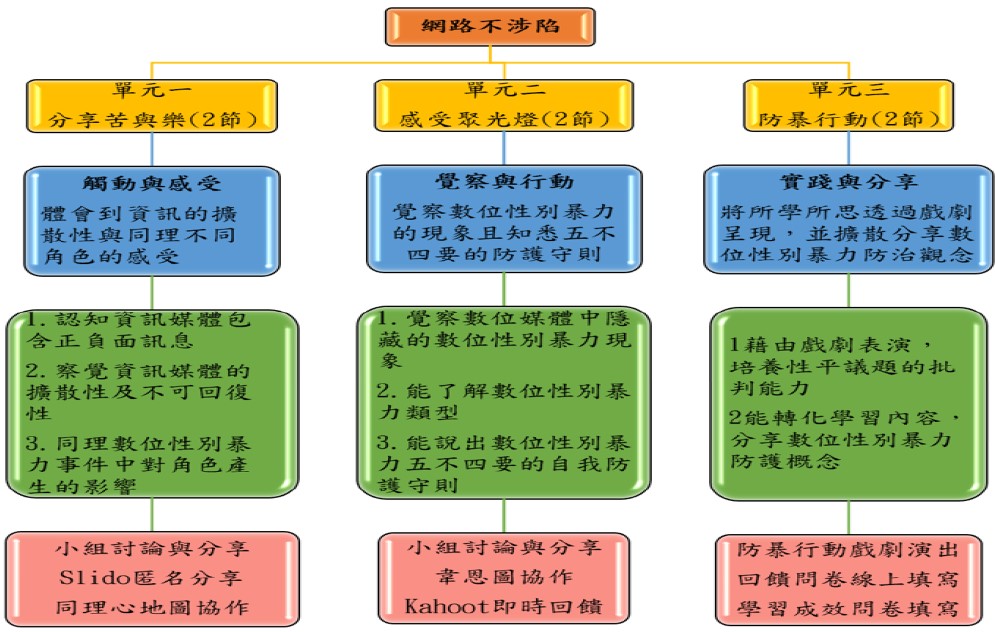

教學時間:240分鐘(3個單元,共6節課)

學習目標:

-

- 認真參與數位載具傳送遊戲,察覺資訊媒體的擴散性及不可回復性。

- 透過新聞事件與同理心地圖同理數位性別暴力事件對角色產生的影響。

- 透過影片歸納出數位性別暴力的定義與類型,並說出數位性別暴力「五不」「四要」的自我防護守則。

- 將數位性別暴力之「五不」「四要」守則融入行動劇,表達自我防護的正確態度。

- 培養性平議題的批判能力,分享數位性別暴力防護概念。

設計理念(含動機):

一、 數位時代的挑戰

在數位時代生活許久的我們,已經習慣將個人認同及情感訴諸社群上的數位身分。在按下分享鍵的同時,或許已經造成數位性別暴力的產生而不自覺,這也正是此主題課程所強調「學習網路資訊的思辨、尊重他人的重要性」,提高學生對數位性別暴力此問題的認識,增強他們的自我保護意識,並促進性別平等和社會正義。

二、 課程理念與動機

透過此主題課程,我們以學生為本體,從學生生活經驗、新聞、影片中觸發感受,再引導聚焦於數位性別暴力的定義,從而提出五不四要的概念,進而讓學生將整個主題課程的概念融合與內化,以戲劇的方式演出,並透過全校的播送及網路平台的推廣,讓更多人了解數位性別暴力的重要性。

此主題課程以數位平台作為教學橋梁,除了讓學生身體力行感受到傳送鍵的方便與快速等優點,更希望在教學過程中出現「傳錯」的插曲,讓學生深刻感受到數位的擴散性及不可回復性。通過這一課程,我們希望學生能夠學會如何在數位世界中保護自己、識別潛在的危險,了解如何保護個人隱私,並採取適當的措施來確保自己的安全。同時,學生也會認識到自己的行為對他人的影響,並且願意對自己的行為負責,成為一個負責任的數位公民。

三、認知與行動的連結

對於數位性別暴力的「認知」不僅僅是一個思考的過程,此主題課程透過新聞事件和影片的真實呈現,希冀能夠使學生產生「同理心」,懂得設身處地去了解受害者的痛點,進而能夠透過「思辨」來判別行為的適當性,進而區分出「想做」和「能做」的差異,最後能表現出適當且合乎規範的行為。數位性別暴力不僅涉及道德範疇,更會觸碰到法律的界線,因此,理解和避免數位性別暴力不僅是道德責任,也是法律義務,並能夠具備尊重不同性別與人我皆平等的態度也是此主題課程的重要目標。

課程將融入全人性教育的概念,強調培養學生的價值觀與行為實踐能力。透過探索愛、尊重、隱私與責任等核心價值,學生不僅學會尊重性別平等,亦能掌握應對挑戰的思考、判斷與決策能力。全人性教育的品格發展目標將幫助學生在面對數位性別暴力等議題時,能以適當的行為表現出對自我價值觀的堅持與實踐。

四、 健康人際關係與心理素質

此主題課程還強調建立和維護健康的人際關係。學生學習如何在現實生活和數位世界中,建立互信和尊重的人際關係,避免不當行為和暴力。同時,學生也學會如何識別不實信息或不當內容,並且不輕易被誤導,提高學生的心理素質,增強他們應對數位世界中挑戰和壓力的能力,更知道如何在需要時尋求幫助和支持,增強心理韌性。

總之,推動「網路不涉陷」此主題課程,不僅是為了保護學生免受數位性別暴力的侵害,更是為了培養他們成為有責任感、同理心和批判性思維的數位公民。透過這一課程,我們希望學生能夠在自我保護、性別平等、同理心、責任感、網路行為、批判性思維和人際關係等多方面得到全面提升,從而在數位化的社會中茁壯成長,成為促進社會和諧與進步的重要力量。

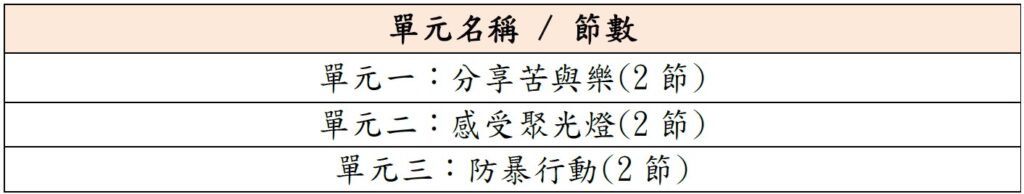

以下是此主題課程之課程架構:

課程安排:

(教案設計-紅字部分乃依據委員建議修正之文字)

-02-120x120.jpg)

-120x120.jpg)