*本教案榮獲 國立清華大學 113 年性別平等教育優良教學方案甄選活動 高中職組優等獎。設計者:林宜萱、陳禎祥

適用年級:12

教學時間:700分鐘

學習目標:

-

- 學生能反思洛克的天賦人權概念。

- 學生能理解1910年代英國女性不平等遭遇以及爭取平權過程。

- 學生能了解女性獲得選舉權的影響,以及女性須直接參政的理由。

- 學生能發想改善女性不平等的作法。

- 學生能理解1950-1970年代的美國性別歧視情形。

- 學生能反思法律與性別平等發展的關係。

- 學生認識臺灣性平發展歷程及代表性案件,並珍惜現今平權成果。

- 學生能思考現今臺灣性別不平等之處,並提出解方。

設計理念(含動機):

一、 教學設計

本主題課程分成三個單元,以《女權之聲》、《法律女王》兩部電影及臺灣《婦女新知》雜誌為主要教學素材。運用文章閱讀、電影觀賞、影片筆記、探究實作等教學活動,讓學生在本主題課程中持續地思考、討論、書寫、分享。

我們使用電影作為教學素材,不是為了殺時間,而是「用影像補強時代氛圍,神入歷史情境,觸發學生共鳴與連結,提升歷史思辨力。」另外,學生必須觀賞電影同時做筆記,過學習單問題、劇情分析圖作為議題討論的鷹架,當學生帶著問題意識看電影時,可以提高觀賞的注意力和觀察力,且有助於觀賞後的回想與討論。

二、 教學設計素養根基

本課程的教學設計是以全人性教育、生命教育為素養根基,扣緊以下兩點:

-

-

-

- 性U9 了解性別平等運動的歷史發展,主動參與促進性別平等的社會公共事務,並積極維護性別權益。

- 生U5 覺察生活與公共事務中的各種迷思,在具爭議性的議題上進行價值思辨,尋求解決之道。

-

-

三、學習活動與評量達成學習目標的可能性

-

-

- 學生完成《女權之聲》、《法律女王》兩部電影學習單、反思心得、KJ法討論,可達到學習目標1~6。

- 「回首臺灣性別平權來時路」各組報告筆記、共讀簡報、「當今臺灣還有哪些性別不平等的例子」問題與解方報告,可達到學習目標7~8。

-

四、預期學生應有的學習表現或成果

「有光伊必有緣故」,學生可以瞭解20世紀以來女權運動和當代臺灣性別平等運動的「緣故」,現今我們才能感受到光的溫暖。「無光愛心內有數」,看似性別平等且進步的臺灣社會,依舊存在許多不平等之處,期望未來能改善這些現象。在這系列的主題課程,學生必須不斷地思考和書寫,反覆地揭示問題再提出解方。因為我們不是在權利爭取的終點,而是一直在路上。

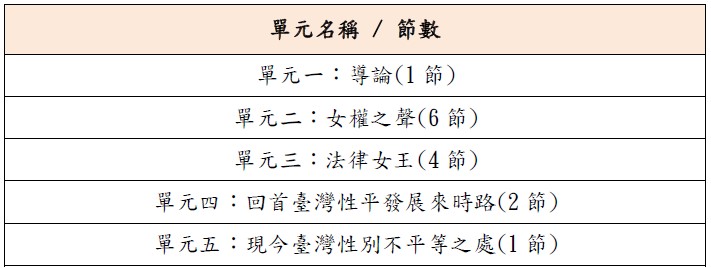

課程安排: